|

|

А.Николаев

Отрывки из " Дневника лейтенанта"

|

20 мая 1942 года я получил наконец повестку с предписанием: явиться по указанному адресу...

25 мая. Вечер солнечный, но холодный. Провожали меня: мать Екатерина Васильевна, Ника Мейер, Гена Сотсков и Шура Шурыгин. С Никой и Шурой я учился в школе, а Генка был, как и я, студентом Училища живописи на Сретенке.

На мне демисезонное пальто, черный берет, а за спиной пионерский рюкзак, в котором двухдневный запас полученных по карточкам продуктов: хлеб, сухари, полукопченая колбаса, чай и сахар. Кроме того, блокнот для рисования, девять школьных тетрадей, кисти и в металлической коробочке из под ландрина акварельные краски.

Вторая часть Ростокинского Райвоенкомата, откуда я получил призывную повестку, размещалась в дощатом павильоне клуба имени Калинина Откровенно говоря, я уже был готов к тому, чтобы встретить картину, обычную для того времени на любом из призывных пунктов.

Но, ростокинский парк, через который нам пришлось идти, встретил нас тихим прудом, брошенными лодками, заросшими травой дорожками. В глубине парка летний павильон клуба, выкрашенный в ядовито-голубой цвет.

Начальник 2-й части капитан Суранов принял меня вежливо и даже приветливо. Спокойная, деловая обстановка благоприятно отразилась на настроении. Не скажу, что я радовался призыву - война оставалась войной... И все-таки, в душе моей в тот момент не было ощущения "роковой обреченности" или предчувствия неминуемой гибели - чувств тогда свойственных многим из мобилизованных на войну...

Всех призывников оказалось лишь семь человек и капитан Суранов сообщил нам о направлении всех нас в Военное училище.

В сопровождении делопроизводителя Архангельского, везшего наши документы, отправляемся мы на сборный пункт и по пути знакомимся. Припоминается педагог средней школы, хорошо знавший многих из моих учителей, какой-то здоровый парень в синем плаще и кепке, тщедушный мальчик еврей, к которому сразу же прилипло имя - Абрам Маленький... Но сблизился я с невысоким, юрким, лет тридцати с небольшим "работником прилавка", как он сам отрекомендовался. Звали его Николай Морозов. Тогда, естественно, я и предположить не мог, что суждено мне будет с Николаем не только спать рядом на казарменных нарах, но и повстречаться в госпитале и даже после войны, в сорок седьмом году.

От Ростокино до Грохольского все мы, и призывники, и провожающие, ехали на трамвае. В последний раз видел я свой дом в Протопоповском переулке, тот самый дом, в котором родился и вырос. Через год этого дома уже не стало.

На Спасской, перед воротами школы, у которых дежурил часовой, я простился с матерью и друзьями. Было поздно, погода портилась, наступали весенние сумерки. Из окон школы я видел своих: они стояли на противоположной стороне улицы... Наконец, они ушли... Приближался комендантский час, после которого запрещалось ходить по Москве не имея специального пропуска. Их уход принес внутреннее облегчение. Я уже был изъят из той жизни, которая осталась там - вне казармы и нужно было сжигать за собой эмоциональные мосты как можно скорее...

После полуночи нас повели в баню. Это были наши "Астраханские бани", куда я ходил с отцом, будучи еще мальчишкой. Дул сильный ветер и по небу ползли низкие черные тучи. В бане нас остригли под машинку.

И во втором часу ночи, строем по четыре, под проливным дождем, который постепенно превращался в грозу, шагали мы по булыжникам Астраханского переулка. Через Каланчевскую вышли на Новорязанскую к зданию школы, напротив вокзала, в которой размещался тогда "Эвакопункт" запасного стрелкового полка.

В школьных классах нары, сколоченные из толстых досок, и на нарах люди уже повидавшие войну. На нас они смотрят отчужденно - их, наверное, можно и понять. Мы всего лишь несколько часов как из дома, от своих, с гражданки - а у многих из тех, что лежат тут на нарах, семьи остались на территории занятой врагом, погибли при бомбежках, затерялись в эвакуации...

В коридоре спали прямо на полу, вповалку, подостлав шинели и положив под голову вещевые мешки. Воздух насыщен смрадом от пота, грязи, махорочного дыма и дыхания. Нам ничего не оставалось, как только примоститься на входной каменной лестнице. Пока еще мы ощущали себя лишь инородным вкраплением в этом общем людском монолите войны. В небольшой кастрюльке с одной ручкой, в каких обычно варят детям манную кашу, Морозов принес кипятку. Заварив чаю, мы закусили с ним на пару нашим хлебом и колбасой.

Учти, Андрюха, - доверительно шептал мне Николай Морозов, указывая на кастрюльку, - у солдата под рукой завсегда должно быть это вот самое оружие... Иначе, хана - пропадешь!... Я-то не впервой иду по призыву... Кое что понимаю!... Ты верь мне...

Поужинав таким образом, мы задремали прямо на лестнице, прислонившись к стене. Наша первая ночь в казарме была на исходе.

26 мая... В четвертом часу нас растолкали и велели выходить на построение. Густой белый туман скрывал окружавшие здания. Перекличка, и строем на Садовую, в район старых, знакомых с детства, Спасских казарм. Здесь по аттестату нам выдали довольствие на трое суток: кило восемьсот хлеба, двести грамм польской колбасы, сто пятьдесят грамм сахарного песку, пачку чая на десять человек и концентраты горохового пюре.

Теперь нас уже до полуроты - большинство молодые ребята со средним и высшим образованием, школьники выпуска сорок первого года, студенты вузов и техникумов, отозванные с фронтов или выписанные из госпиталей. Многие из них почему-то несколько дней жили без продуктов, были голодны, злы, грязны, небриты и с откровенной неприязнью смотрели на наши рюкзаки, полные домашнего харча. Запомнился мне особенно молодой, крепкий и красивый парень с огромными угольными глазами, в синих грязных обмотках и в новой шинели внакидку. Он с жадностью глотал куски сухого горохового пюре - тогда мне была непонятна эта жадность, жадность здоровой плоти, требующей пищи...

Отправляли нас с Северного или Ярославского вокзала. Ехать предстояло до Вологды. К пассажирскому составу прицеплен был товарный "пульман” с нарами из толстых досок. Сопровождавший нас командир не проявлял излишней строгости и мы свободно разгуливали по платформе. Я даже ухитрился позвонить домой. Погода постепенно разгуливалась, и день обещал быть теплым и солнечным. Тронулись мы в девять тридцать по московскому времени. Фронтовики уселись в проемах дверей вагона, спустив ноги вниз. Я стоял тут же, опершись о заградительный брус, смотрел на бегущие мимо окраины Москвы, на те самые места, где я когда-то мальчишкой гулял с моей бабушкой Олей...

В одиннадцать часов, в Загорске, бегали на станцию за кипятком. Призванные с "гражданки" стали разворачивать свои "котули", доставать съестное и пить чай... Фронтовики, гордо отвернувшись, сплевывали слюну и тихо матерились... У многих, выписанных из госпиталей, не было ни кружек, ни ложек, ни котелков, не было даже вещевых мешков... Но вот, кто-то кому-то, наконец, догадался что-то предложить из домашнего - то ли кружку кипятку, растворить брикет концентрата, то ли кусок пирога, испеченного матерью, и непреодолимая, казалось, стена отчуждения рухнула, сломалась...

Контакт, возникший хоть и не сразу, постепенно углублялся и вскоре уже всё пространство нашего ''пульмана" наполнил гудящий многоголосый гомон... Слышались вопросы о том, как теперь в гражданке и что там в Москве!?... Бывают ли тревоги?... И люди вдруг стали открываться в чем-то сокровенном совершенно незнакомому человеку. С напряженным вниманием вслушивался я в рассказы фронтовиков и не знал: верить мне или не верить!?... Уж больно необычными и маловероятными казались мне все эти рассказы... Какой-то вихрастый парень в линялой гимнастерке возбужденно говорил об окружении какой-то 163-й дивизии и о полковнике, которого почему-то разжаловали... Но вдруг замолчал, как будто осекся... Потом ухо уловило странную фамилию генерала Карпизо и тут же кто-то возбужденно стал рассказывать о бомбежках эшелонов, о первых встречах с танками противника, о выходе из окружения, о том как болтались по госпиталям и с какими бабами крутили любовь... Трудно было всё это сразу переварить... Война словно оголила всё вокруг - содрала со всех ветхие лохмотья лжи и обмана. И до меня начало доходить, что люди, хлебнувшие жестокой реальности войны, отбрасывают от себя прочь всякого рода худосочные иллюзии, которыми обычно человек старается отгородиться от окружающих его людей...

Как странно, - думал я, - их рассказы будто снаряды врезаются в сознание, взрывая в нем "хрустальные замки" нашего безмятежного детства... От этих мыслей кружилась голова и казалось уже, что не ветер обдувал тебя в проеме двери, а новая и неведомая жизнь обдавала изнутри ураганом нахлынувших впечатлений...

"Настроение прекрасное" - писал я домой, сидя на нарах вздрагивающего на стыках вагона, в своей первой открытке, опущенной в Ярославле…

Густели весенние сумерки и постепенно утихали разговоры. Утомленный впечатлениями, я погрузился в сон под мерный перестук колес...

27 мая... После холодной ночи, проведенной на вагонных нарах, ранним, сырым и туманным утром прибыли мы в Вологду. Перейдя извивы железнодорожных путей, вышли мы на привокзальную площадь и нестройной толпой направились к пристани.

- Пароход до Великого Устюга отваливает в девять вечера, - оповестил сопровождавший нас капитан. Сбор в двадцать ноль-ноль. Не опаздывать, водкой не увлекаться, в комендатуру не попадать. До вечера...

Капитан ушел и мы остались, предоставленные сами себе. Московская семерка наша распалась - я же пока держался около Николая Морозова, человека несомненно лучше меня ориентированного в этой не вполне ясной обстановке. Не торопясь, подождав, когда все разойдутся, Морозов стал внимательно изучать расписание рейсов, табличку с ценами на билеты, кого-то о чем-то спрашивал и, наконец, заявил:

- Попадать в комендатуру, Андрюха, нам нет никакого резону - оттуда прямой путь в маршевую роту и на фронт... Это не по моей части... Но и ехать двое суток на открытой палубе не солидно...

- А что делать? - наивно спросил я его.

- Пошли! - бросил он снисходительно.

"Вологда грязный, провинциальный городишко, - записал я себе на память, - очень скупо с табаком. За два спичечных коробка отдают 700 гр. хлеба. Вовсю идет натуральный товарообмен. Водки залейся /!/ по 27 р. литр и без всякой очереди".

Государственная цена водки тогда была 12 рублей 60 копеек литр... Наши брали по пять, по восемь литров. Брали столько, сколько позволяли деньги. И на палубе, после того как легли на курс, пили и гуляли до тех пор, пока всё не опорожнили и не выбросили за борт последнюю пустую бутылку...

День наконец разгулялся, рассеялся туман и солнце высветило на фоне бурных и рваных облаков поржавевшие уже купола кафедрального собора.

Господи!... До чего же славным был этот день - первый день моего самостоятельного бытия, моей свободной и вольной жизни!... Призванный в армию в военное время, я, казалось бы, должен был чувствовать нравственную угнетенность, страх за свою судьбу, страх вполне оправданный /!/ Но душа моя ликовала радостью освобождения и избавления от материнской опеки. Вероятно, я смахивал на Петрушу Гринева из "Капитанской дочки".

Позднее, дядя Николай определил это состояние как "первичное проявление юношеского романтизма", о чем и не преминул написать моей матери

Завтракали мы с Николаем Морозовым в какой-то грязной прибазарной чайной. Ели рыбный суп без карточек - вещь по тем временам необычная, если вспомнить о том, какой вегетарианской бурдой кормили нас в коммерческих столовых голодавшей Москвы... Таинственно подмигнув, Николай достал поллитровку "Московской"...

За нашим столом сидели еще двое из тех, что ехали с нами в Великий Устюг. Один из них - высокий, жилистый старшина с четырьмя угольниками рубиновой эмали на малиновых петлицах. Другой, как выяснилось, старший техник-интендант из "Военторга" в добротном обмундировании.

Они выставили свою бутылку и мы выпили за знакомство... Мне тогда исполнилось всего лишь девятнадцать лет и водку я пил впервые. Хмель искорками тепла щекотал желудок, приятно подползал к сердцу, волновал мозг жгучей истомой - всё вокруг плавно колыхалось и плавало. Николай, старшина и интендант из "Военторга" о чем-то шушукались. А мне было очень смешно и я мысленно прикидывал насколько могла бы еще вытянуться шея у жилистого старшины. Хмель путал мысли, пьяно убаюкивал, но я все-таки соображал, что речь между ними шла относительно того, как заполучить места в каюте на нашем пароходе.

Около восьми часов вечера жилистый старшина принес билеты первого класса и Николай стребовал с меня пятьдесят рублей.

Почему-то я не запомнил название парохода, не записал его в дневнике, не сообщил домой в письме; но врезался мне в памяти год изготовления машины, выбитый на бронзовой, полированной дощечке - "1896"...

От всего тут веяло бывшим когда-то порядком и комфортом. Каюта- салон первого класса размещалась на носу. В ней было удобно, тепло и покойно. Вдоль стен мягкие кожаные диваны, сквозь широкие окна зеркального стекла открывался просторный вид перспективы могучей реки. В каюте, помимо нас, еще двое подполковников и капитан милиции.

Местный радиоцентр транслировал столичный концерт. Передавали арии и дуэты из классических опер. Нежные, чарующие звуки лились к нам в каюту и я не без гордости сообщил своим попутчикам, что солистка театра имени Станиславского, Татьяна Юдина - моя двоюродная сестра... Разговоры смолкли, а высокий, звонкий и сильный голос Тани словно плыл над ровной гладью вод, уносясь куда-то в неведомую даль... И мне уже казалось, что это родные мои и близкие посылают мне свой привет из далекой и такой близкой-близкой мне Москвы!...

А на палубе тем временем делили сухари, копченую грудинку, краковскую колбасу, сахар, брикеты горохового пюре. Среди попутчиков шел бойкий товарообмен. У меня тоже образовались излишки: буханка черного, половинка белого, сухари, сахар... Я присматривался и соображал о выгодной их реализации...

Особняком в общей массе держалась группа курсантов-летчиков в ладных довоенных шинелях с цветными форменными петлицами. Их почему-то отчислили из летного училища в пехотное. На все вопросы, они только презрительно цедили сквозь зубы: "Подождите! Вам тоже дадут, вам покажут!"... А, что "дадут", что "покажут"!?... Мы не ведали....

С третьим звонком, пароход отвалил от дебаркадера. Монотонно зашлепали по воде лопасти колес старого речного ветерана, слышалось лишь ритмичное уханье рычагов и судно вздрагивало всем своим корпусом. Вечер был тихий, а вода спокойная; закат окрасил небо в холодно-малиновые тона. Впереди мерцали огоньки бакенов, указывая фарватер. Палубные пассажиры готовились к ночлегу: более опытные и расторопные захватывали места у трубы, вблизи машинного отделения, рассчитывая согреться их теплом.

28 мая... Утро пасмурное. Беспросветная серая мгла нависла над мутно-сизыми водами Сухоны... "Чувствуется заметное похолодание, - отметил я в своем дневнике, - как хорошо, что на мне пальто и свитер"...

Впервые открылись мне здесь красоты северного края. На всю жизнь врезались они в мою душу своей свинцово тяжелой и холодной прелестью... Неласковой, подчас зловещей бывала мутноватая, словно остекленелая гладь широкой реки. Высокие ели и сосны громоздились по отвесным берегам, глыбы гранитных валунов покоились у воды, а на гребнях гор изредка мелькали деревни... Неповторимые северные деревни - с домами на высоком рубленом подклете, с дворами, крытыми замшелым тесом и с серыми от постоянных ветров станами. Поэзией былин и древних легенд, колоритом Аполлинария Васнецова вонзились они в мою душу и остались там навсегда...

Проехали Шуйское, Тотьму... В легкой дымке тумана маячили словно сказочные кружевные силуэты деревянных церквей и часовен... Дух захватывало от переполнявших тебя впечатлений... Я тогда плохо разбирался в особенностях стилей древнерусского деревянного зодчества, воспринимал виденное не рассудком стороннего наблюдателя, не знанием искусствоведа, которое классифицирует школы и направления, но интуитивно - сердцем - как художник...

На пристанях в Коченге и Брусинце садилось много местных жителей - крестьян бывшей северной губернии... Мало в чем изменились они за годы советской власти... Бородатые мужики, стриженые в скобку, в яловых смазных крюках - вытяжных сапогах с одним только задним швом, ехали по призывным повесткам на сборные пункты. Их провожали такие же сумрачные бабы с обветренными лицами и корявыми натруженными руками. Особенно запомнился мне старик - сильный, рослый, с угрюмым и недружелюбным взглядом из под нависших густых бровей... Этому старику, - думал я, - несомненно известно, что такое война... Кого он теперь отправляет: сына или внука, а может быть кого-либо из родственников?...

С нами - городскими - эти местные ни в какой контакт не вступали... И вели себя так, будто на пароходе, кроме них никого и не было в помине...

29 мая... В пути мы уже вторые сутки. Всё вокруг впечатляет, кажется необычным, всё внове... Только главное чудо этого сурового края у нас впереди и чудо это - цель нашего путешествия Великий Устюг - белокаменный, златоверхий, старо-купеческий, возникший в стародавние времена у слияния трех могучих северных рек: Вычегды, Сухоны и Юг...

Надвигался вечер - хмурый, ветряный и холодный. Низкие брюхатые тучи повисли над горизонтом. Сквозь бирюзовые прорывы, лучи негреющего неласкового солнца высвечивали по берегам рваные пятна пейзажа. А там, впереди, на фоне мрачной громады фиолетовых туч, горело золотом великое множество куполов. В те годы храмы Великого Устюга хранили еще на куполах следы позолоты и сияние их издали завораживало душу, наполняло её щемящей и трепетной радостью. Вначале я любовался этим зрелищем из окна каюты, но потом вышел на палубу и стоял на носу парохода, подставляя ветру разгоряченное лицо.

Над городом господствовал сказочно-фантастический узор из церквей - их было столько, сколько мне никогда не приходилось видеть. Впечатление такое, будто на каждые пять-десять домов приходилось по одному храму. В промежутках между белыми квадратами зданий, среди пышной зелени берез, вертикальными стрелами маячили черные ели... Устало чавкая колесами по воде, пароход наш медленно швартовался к дебаркадеру и наконец замер на прочных пеньковых канатах.

На небольшой площади, мощеной булыжником и поросшей травою, нас ожидали представители двух военных училищ: вновь сформированного "Велико-Устюгского" и "Пуховического", эвакуированного из Белоруссии.

Общее построение и. перекличка. Каждый из представителей оповещает список тех, кто из прибывших направляется в какое училище. Я и Морозов определены в "Велико-Устюгское", а наши попутчики по каюте - в "Пуховическое". Больше мы с ними так и не виделись...

Артиллерийско-минометный дивизион, который в пехотном училище именовался по пехотному батальоном, размещался в старинном доме знаменитого землепроходца и купца Шилова, на улице его имени. То была тихая улочка, заросшая травой, с деревянными тротуарами вдоль высоких дощатых заборов со скрипучими калитками, вдоль домов, рубленых из мерного леса с резными наличниками окон... Перед зданием казармы пустырь, перерезанный наискось ложбиной, на дне которой журчал полноводный ручей. Через ложбину перекинут бревенчатый мост, а за мостом базар с деревянными прилавками и навесами от дождя. От базара, параллельно набережной Сухоны, протянулась центральная улица Успенская переименованная в Советскую. Булыжная мостовая, тротуары из каменных плит, тумбы. Дома кирпичные, приземистые, купеческие, толстостенные, беленые известью, такие - какие умели строить лишь в старину. За базаром, у церкви Вознесенья, новое здание городской бани... Стемнело, в городе зажигали огни... Мы же, москвичи, уже отвыкли от уличного освещения - в столице тогда соблюдалась тщательная светомаскировка.

Первый день в действующей армии после окончания училища

18 февраля... В сырых и туманных сумерках хмурого рассвета едва вырисовываются очертания деревенских построек. Безотрадная картина деревни прифронтовой полосы. Несмотря на то, что избы заняты под армейские службы, и в них живут военные люди, поражает ощущение какой-то общей пустоты и безлюдья. Дело очевидно в том, что военные сами по себе, иноприродны деревне с её мирным сельским укладом... Ушли жители, и развалилось хозяйство - оно не нужно военным и не поддерживается ими. Поэтому-то всюду разорение всего того, чем когда-то жила деревня.

Значительно позже, к своему удивлению, я обнаружил, что землянки переднего края имеют более обжитой вид, нежели брошенные жителями дома прифронтовых деревень, хотя бы и занятые под службы тыла.

В отделе кадров нас долго не задержали и быстро рассортировали по дивизиям. Группа, в которую вошли Володин, Капустин, Липатов и я, получила назначение в 311 стрелковую дивизию, штаб которой был расквартирован где-то в районе железнодорожной станции Жарок.

Простившись со спутниками, распределенными по другим дивизиям, мы отправились в путь. Погода стоит сырая и пасмурная. Быстро меркнет свет короткого зимнего дня. В Отдел кадров штаба 311 дивизии добрались засветло, часам к четырем. Отдали бумаги и стали ждать. Через некоторое время, штабной офицер, деловой и представительный, сообщил нам, что документы наши оформят не раньше ночи. Посоветовав где нам отдохнуть, офицер ушел, оставив нас в состоянии некоторого недоумения. Через час Капустина и Володина вызвали в политотдел для собеседования. Вернувшись из политотдела, Володин собрал вещи, простился с нами и ушел, сообщив, что он уже на месте. Остальным документы оформили к десяти часам вечера. Капустина, Липатова и меня направляют в 1069 стр. полк.

Как туда добираться? - справляемся у представителя отдела кадров.

- По дороге прямо, - отвечает резко и скороговоркой, - она одна: полем через болото, дальше лесом и вправо - там поляна с ручьем, мост и остатки деревни. Затем опять поворот вправо... Доброго пути...

И ушел... Вновь расходятся наши дороги. Прощаемся с товарищами по училищу. Теперь нас только трое - втроем и отправляемся в путь.

Сырая и гнетущая тьма ночи. Бредем по дороге - она, действительно одна. Идем полем и чувствуется, что дорога насыпная - вокруг непролазные болота. До леса, судя по времени, расстояние около пяти километров. Лес густой, высокий и мрачный, словно коридором сжимает дорогу. В обе стороны от дороги отходят боковые просеки и тропы. Иногда попадаются указатели: "Хозяйство Цешковского", "Медсанбат - 3", "Хозяйство Шевгуна"... Кто такие Цешковский и Шевгун и какие у них такие хозяйства?... И где тот поворот, от которого нужно принимать вправо, чтобы попасть на поляну с ручьем и переправой?... Перекинувшись вопросами, пошли дальше...

Откуда они взялись, мы так и не поняли, - налетели на нас с лаем легкие собачьи упряжки с санитарными волокушами. Вожак головной упряжки матерый черно-пегий кобель с хриплым рыком, не обращая на нас внимания, пролетел мимо. В волокушах раненые, укрытые одеялами и пристегнутые ремнями. Позади этого странного каравана на значительном расстоянии бежит девчонка-санитарка в шубе и валенках. Пока мы соображали: спросить бы дорогу - их и след простыл. Лишь как эхо, где-то сзади, слышался отдаляющийся надсадный собачий лай...

Как-то само собою вышли мы на нужную поляну, по которой, как выяснилось потом, текла речка Кородынка... Небо высвечивается то зеленым, то красным, а то вдруг и белым отсветом...

- Похоже, ракеты, - промолвил Липатов.

- Почему так бессистемно? - отозвался Капустин.

- Действительно, - подумал я, - почему?... В училище нам объясняли, что ракеты служат средством сигнала атаки или отхода... Непонятная иллюминация, - выразился я вслух.

Вскоре мы, однако, узнали, что немцы пускают ракеты просто-напросто ради освещения передовой - из опасения действия наших ночных поисковых групп...

Судя по времени, мы, должно быть, прошли уже километров пятнадцать. Глаза привыкли к темноте, а от ракетных зарниц бывает моментами даже светло.

По дороге, навстречу нам, идет пожилой солдат. Идет без оружия, руки в карманы. Мы останавливаем его и спрашиваем дорогу.

- А чё надо-то? - не вынимая рук из карманов, переспрашивает солдат, - штаб полка что ли?... Так прошли... Туточки недалече, шагов с полета... Там часовой окликнет... И пошел размашистой походкой, не обращая на нас более никакого внимания... Вернулись несколько назад...

- Вот, - кричит Капустин, - табличка тут: "Хозяйство Репина". Может это и есть то, что нам нужно?!...

"Хозяйство Репина" действительно оказалось штабом 1069 стрелкового полка. Мы остановились перед добротной землянкой со стеклышком в небольшом оконце. Кругом всё по-хозяйски ухожено. Доложили дежурному по штабу.

- До утра отдыхайте, - сказал дежурный, забрав наши документы. Эй там, - крикнул в темноту, - часовой!... Проводи командиров, покажи землянку...

Часовой лениво идет по тропе, останавливается не доходя до землянки, молча тычет в неё пальцем и возвращается на прежнее место. Землянка победнее штабной. Вход завешен одеялом. Поднимаем полог - там черная дыра. Из дыры тянет теплом и запахом пота; слышится дружный храп и тяжкое дыхание с присвистом. Встав на колени, поочередно вползаем в дыру. Одеяло падает, и мы оказываемся в непроглядной тьме. Движение и моя ладонь упирается во что-то мягкое и теплое...

- Ктой-то? - слышится испуганный голос...

- Тебе что, в душу твою мать, другой дороги нет, как по головам ходить!?... Молчим... Замолчала и землянка... Очевидно, тут это в порядке вещей. Падаем там, где кто нашел место, втиснувшись среди спящих. Полная непроглядная тьма и густой дружный храп. Засыпаем и мы, как были: в шинелях и шапках, с вещевыми мешками за спиной.

19 февраля... Проснулись мы всё в той же тьме. В землянке, однако, стало свободно. Оглянувшись, я убедился, что мы одни... С кем мы ночевали - неизвестно. Вещевой мешок колом давит в спину, лямки режут плечи. Изгибаясь, чтобы не удариться головой о накат, шарим по стенам в поисках выхода.

- Здесь, - крикнул Липатов и поднял полог из одеяла.

На улице совсем уже светло. Идет редкий снежок, медленно и нехотя опускаясь на землю... Из одной землянки в другую пробежал офицер в меховом жилете, в ватных штанах и ушанке. Мы к нему - товарищ, скажите...

- Ждите, - бросил на ходу, - вызовут... И скрылся в проеме лаза...

Присели под сосной... Ждем... Через некоторое время из штабной землянки со стеклышком вышел средних лет представительный командир, как и все тут в меховом жилете и ушанке, и направился прямо к нам, неся в руках какие-то бумаги. Мы поднялись с земли, отряхнулись и невольно приняли положение по команде "смирно".

- Здравствуйте, товарищи лейтенанты, - произносит он твердым, властным баритоном и представляется: - Майор Репин... Почему Репин?... Репин был художник, проносится в мозгу... Нет, не то... Ах, да... На той табличке было написано "Хозяйство Репина"... Выходит, перед нами командир полка майор Репин!?...

- Лейтенант Капустин кто? - слышу я голос майора Репина.

- Я - и Женька выходит вперед.

- Так, - как бы что-то соображая, говорит командир полка, - во второй батальон. Лейтенанты Липатов и Николаев - в первый... Оружие и всё что положено, получите в службах тыла... Счастливо воевать... и, пожав нам поочередно руки, повернулся и ушел к себе в землянку со стеклянным оконцем... Мы стоим, молча рассматриваем бумаги, стараясь разобраться в том, что там написано.

- Пошли, что ли? - услышали мы вопрос, исходящий от личности неопределенного звания и положения. На личности ватные штаны, валенки, телогрейка без каких-либо знаков различия и мятая шапка ушанка... И не сказав более ни слова, личность пошла по извилистой тропинке, протоптанной в снегу. Молча, гуськом мы тронулись следом. Вокруг редкий березовый лес и мелколесье. Далеко ли мы отошли от штаба, сказать трудно, как наткнулись на странного человека, сидящего возле дерева. Провожатый наш прошел мимо... "Зачем в лесу, у дерева, сидит этот необычный человек" - спрашиваю я как бы самого себя... В черных, густых и курчавых волосах - снег. Большой и горбатый нос, а в глазницах снег. Мундир серо-зеленого цвета, черные погоны с серебряным галуном. Ворот расстегнут и там тоже снег. Ноги босые, а пальцы на морозе не красные, а бледно-восковые и между ними снег... Останавливаемся... Федя Липатов бледнеет... Женька Капустин смотрит сумрачно и наконец спрашивает: - Что это такое?...

- Язык, - равнодушно отвечает проводник, - позавчора брали.

- Язык, - переспрашиваем мы, - а почему же он здесь?...

- А куды ж его? - растерялся проводник, - Допросили и в расход, в Могилевскую губернию... Пошли что ли?!...

В тылы полка пришли во второй половине дня. Среди леса, повсюду, громоздятся груды каких-то тюков и ящиков. 7 коновязей стоят лошади, хрустя сеном. Суетятся и снуют туда-сюда старики-солдаты, похожие скорее на деревенских мужиков, нежели на бойцов регулярной армии... Тут же без всякой системы ютятся какие-то шалаши, палатки и балаганчики...

- Во табор-то, - смеётся Женька Капустин.

- Всё одно, что цыгане, - поддакивает Липатов.

Над землянками плывут струйки сизого дыма, а из под навесов, сплетенных из лозняка с набросанными поверху ветками ельника и занавешенными сбоку от ветра одеялами и плащ-палатками, слышится стук молотков, скрежет напильников, смех и матерщина.

- Тут вот. - Сказал проводник и остановился. - Только теперь обед у них. Обождать придется... Прощавайте, пошел я...

- Будь здоров, - ответили мы разом.

Пока есть время, решили и мы перекусить. Собственно говоря, мы даже и не завтракали сегодня. На бочке из под мазута вскрыли банки с консервами, нарезали сала и стали есть. Зубы сводит от промерзшего лосося, сухари во рту будто инородное тело - кипятку взять негде, а кипятить некогда. Наконец, к нам подошел начальник тыла - он сам так представился, фамилии не назвал.

- Продукты, товарищи командиры, у вас получены, - говорит деловито и авторитетно, - обмундирование проверим на месте через старшин...

В артснабжении получите оружие и с темнотою в батальоны. Вас проводят.

- А какой системы оружие? - интересуемся мы.

- Вон, трехлинейки... - И указал на штабель винтовок, сложенных неподалеку как дрова прямо на снегу. Их отремонтировали, но вы проверьте...

- Нам положены пистолеты, а не винтовки...

- Мало ли, кому что положено... Пистолетов нет... Нет даже автоматов... Получим - выдадим... Берите винтовки и гранаты...

Делать нечего - стали выбирать... Одну пробую - не работает, другая - то же... Наконец выбрал... Нужны патроны. Спрашиваю у солдата.

- Вон, в цинке, - отвечает лениво, - бери сколь надо.

Вспомнилось училище. Там мы отчитывались за каждую гильзу. А тут вон - патроны навалом... Собрались: на ремне подсумок и две гранаты "лимонки", за плечами мосинская трехлинейка, как в курсантские времена.

Провожатые пришли в седьмом часу. Разобрались, познакомились и в путь - провожатые впереди, а мы гуськом сзади... У какой-то развилки малопонятных тропинок простились с Женей Капустиным... Быстро темнело.

И ночь, зимняя и тоскливая, окутывала мраком окружающий лес. По сердцу искорками пробегает тревожный холодок.

По лесу шли не менее получаса... Наконец вышли на опушку ничем не примечательной поляны, сплошь занесенной снегом. Проводник остановился.

- Поляна эта, - сказал он и будто запнулся, - "Поляной смерти" зовется... Мы её дней с десяток как брали... Что наших тут уложили - тьма. И теперь еще вон лежат... На той стороне мы у них отрезали километра два по фронту, да в глубину будет два... Теперь, значит, так... Поляну эту он прошивает скрозь с пулемета во фланг... Идти по одному, перебежками... Как ракета - к земле и не дыши... Погаснет - вперед... А там видно будет... Ну... Пошли...

Пригибаясь и подавшись корпусом, вперед, проводник побежал стремительно и энергично. Мы едва поспевали следом... Вдруг резкий хлопок, раздавшийся среди мертвой тишины, буквально швырнул нас на землю. Ракета, взметнувшаяся слева, озарила пространство ярким, режущим светом. Я лежал на снегу, притаившись. Далеко и где-то слева застучал немецкий МГ. Над головой засвистели пули... Я. лежал без движения, и только пальцы правой руки ощупывали что-то твердое, выпиравшее из мерзлой земли и накрепко спаянное с нею... Ботинок, - соображаю я, - человеческий ботинок... Жуть, страшная жуть, холодной лентой впивалась в сердце... Эту ленту, казалось, я ощущал физически... Мне чудилось даже, что её можно взять за конец и вытянуть, освободить меня от неё...

- Эй, там, не спи! - Слышу я сдержанный окрик: - Бегом!...

Ракета погасла, и пока нет новой нужно успеть проскочить. Во рту сухость страшная, язык колом стоит в гортани и словно мертвый - ворочать им не хватает сил. Ремень от винтовки нестерпимо режет плечо... Шатаясь, бредем мы за своим проводником по тропе, петляющей среди каких-то нагромождений и завалов - в темноте разобрать трудно.

- Здесь, - говорит проводник и останавливается у входа в землянку.

Через некоторое время, нас приглашают зайти внутрь. Землянка, освещенная лампочкой от аккумулятора, представляется вместительной. Стоим во весь рост. От чугунной печки тянет теплом. Пользуясь приглашением, садимся - стоять нет сил, дрожь в ногах не проходит. За небольшим столом сидит капитан и читает наши бумаги. Что-то кому-то говорит. Я вижу под металлическим абажуром лишь его кудлатую голову и тонкие, сильные кисти рук - лицо тонет во мраке.

Я потом спросил Липатова, как он чувствовал себя... "Как тебе сказать - смеясь отвечал Федя, - всё вокруг было тогда как не в фокусе"...

Похоже, и у меня тогда было подобное же состояние - ощущение распространяющегося тумана и притупление слуха, будто уши заложило.

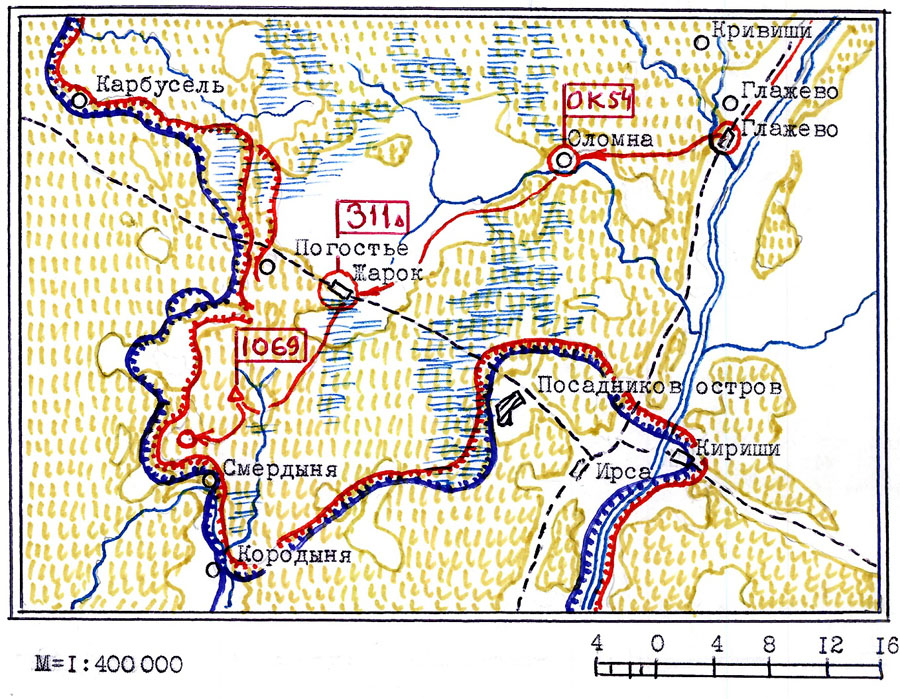

СХЕМА ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ 54 АРМИИ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА

|

- Сейчас за вами придут, - услышал я вдруг отчетливо, будто звук прорезался. Эти слова действительно относились к нам. Но капитан, сказав их, продолжал заниматься свопам делом. Мы сидим молча. Пытаюсь ворочать воспаленным языком, сглотнуть слюну - это плохо удается. В дверях кто-то крикнул глухим, простуженным голосом: - Где они?... И другой, как бы ближе: - эй, лейтенанты, выходите!...

Выходим на воздух и тотчас попадаем во мрак ночи. Правда, в полосе света, на мгновение вырвавшегося из землянки, заметил я пожилого солдата в драном полушубке.

- Пошли, - сказал солдат и направился по тропе влево... При вспышке очередной ракеты, слева я рассмотрел группу каких-то сооружений, очевидно землянок, а справа - отдельные деревья и дальше густой, высокий лес... Шли недолго... Солдат в драном полушубке свернул вновь влево и остановился у входа в землянку. От стены отделился часовой в балахоне из плащ-палатки. Повисшая в небе ракета осветила угрюмую физиономию с мрачным выражением грубого и жесткого лица.

Рассматривая часового, пока висела ракета, я вдруг ощутил внутреннее облегчение: дрожь в ногах пропала, сухость в горле прошла, холодная лента из сердца исчезла. Сопровождающий нас солдат в драном полушубке что-то объяснил часовому и исчез в темноте. Подняв полог из одеяла над входом в землянку, часовой крикнул в темноту низким хрипатым голосом: - Начальник, тут лейтенантов пригнали...

- Ну и что? - услышали мы откуда-то из глубины землянки раздраженный голос, - пусть спать ложатся, завтра разберемся.

- Давай на верхние нары, - сказал хрипатый малый и, толкнув нас в проем двери, опустил полог из одеяла. Мы оказались в полной темноте.

Как только глаза стали привыкать к окружающему нас мраку, я смог уже различить слева от себя красноватый силуэт остывающей чугунной печки. Протянув вперед руки, я нащупал нары из ровного кругляка. Не снимая шинелей, карабкаемся на второй ярус. У стены спит человек, укрывшись овчинным полушубком, и есть еще место на троих. Уткнувшись головой в собственный вещевой мешок, я тотчас уснул...

Проснулся я от шума, ругани и стонов. Землянка освещена трепещущим пламенем коптилки. По её бревенчатым стенам мечутся черные тени.

В углу справа, на топчане, сидит человек в нижней рубахе и чешет затылок. Всё свободное пространство землянки занимают люди в белых балахонах.

- У тебя, что, рук нету? - сердится человек в нижней рубахе, - справа мотай его, справа...

Тут я замечаю, что у одного из тех, кто в балахонах, вся голова в крови и на балахоне тоже кровь. Другие его бинтуют.

- Всё, что ли?

- Всё!... Пошли...

- Давай, гаси свет...

Потухла коптилка, наступила тишина. Сосед мой под тулупом даже не проснулся... А может быть, подумал я, ничего этого и не было... Может быть, всё это только кошмарный сон, мираж!?... Под боком что-то мешает... О, Боже... Гранаты... Я их даже с ремня не снял... Снимаю и кладу их в изголовье рядом с вещевым мешком... Засыпаю... И. просыпаюсь вновь от того, что кто-то трясет меня за ногу...

- Тут что ли новые лейтенанты-то? - слышу я окающую вологодскую речь и никак не могу сообразить, где я... Мне чудится, что я всё еще в Устюге... Но обнаружив над собою бревенчатый накат, понимаю что это, что-то не то...

- Тут мы, - говорю я и не узнаю своего голоса... Вровень с нарами возникает голова - добродушная, немолодая, широколицая, освещенная сбоку бликами коптилки... "Водочки извольте-дак” - изрекает голова... Я отупело смотрю на голову... Какая "водочка”... Почему среди ночи "водочка"... Какой-то кошмар... Не схожу ли я с ума... Но у добродушной головы обнаруживается рука с металлическим стаканчиком и в нос ударяет натуральный запах спиртного.

- Пейте-дак, - говорит голова, - ваша законная... Вы-то у нас уже на довольствии... С приездом-дак...

Старшина роты - догадываюсь я... Пью водку... Закусывать нечем... А старшина уже наливает Липатову... Человек, спавший на топчане в углу, одевал гимнастерку. И я различил на петлицах блеск трех самодельных латунных кубиков. Очевидно, командир роты, подумал я. Лицо худое и немолодое, строгое. Волосы на косой пробор, волнистые, бабочкой свисают на лоб. Выражение лица энергичное и властное.

- Арчаков, - крикнул старшина, - за завтраком-дак... Да получи-тко две порции на лейтенантов-то.

Кто-то внизу гремит котелками и идет к выходу. Слышится грохот падающей посуды, матерная ругань и выкрик: "Кой дурак винтовки поперек дороги бросил?"...

- Лейтенантские это винтовки, - слышу я голос с нижних нар и по хриплому тембру узнаю нашего ночного часового.

- Для винтовок существует пирамида, - резко, отчеканивая слова, произносит старший лейтенант, как бы ни к кому не обращаясь, - и винтовки должны стоять там, чьи бы они ни были...

Выслушав упрек в свой адрес, я молча слезаю с нар и выхожу на воздух, прихватив по пути наши, оставленные на лестнице винтовки.

Светает... В серых сумерках хмурого утра определяются предметы и детали окружающего мира... По белому снегу, подобно привидениям двигается вереница солдатских фигур с термосами и котелками. В пол сотне метрах от землянки стоит мохнатая монголка с розвальнями, на которых укреплена походная кухня. Пожилой солдат в грязном тулупе орудует большим, блестящим черпаком. Вокруг кухни толкотня. Подойдя ближе, среди общего говора, улавливаю фразы: "Чё ноне шум был?"... "Разведка, говорят, ходила... За языком... Да сами влипли"... "Двоих, слышь, потеряли, а третьему скулу разворотило"... "К минометчикам, вон, перевязываться заходили"... Так!... Значит, ночью был не сон, не бред, а фронтовая явь!

Так начинался день 20 февраля 1943 года - первый день нашего пребывания на переднем крае обороны первого батальона 1069 полка, 311 стрелковой дивизии, 54 Армии, Волховского Фронта.

9 МАЯ 1945

9 мая... Окончательно стемнело, когда всё было готово к движению по заданному маршруту: Раабэ, Гроссиегхарте, Гардек. Время - начало первого. Дорога причудливо петляет среди отрогов гор, подымаясь всё выше и выше на перевал. С полным светом включенных фар, мы уходим всё дальше и дальше в таинственную неизвестность. Я еду в кабине третьей машины. Сердце учащенно бьется от ощущения неясной тревоги, напряженно клокочет в висках. Машины идут достаточно ходко - то есть настолько ходко, насколько позволяет крутизна и профиль дороги, общая ситуация и конкретная, местная обстановка. Мрак ночи всё гуще и гуще обволакивает нас - окрестные горы воспринимаются сплошной чернеющей массой и лишь только резко освещенная фарами часть дороги и впереди лежащий пейзаж выхватываются из темноты.

Сколько времени мы пробыли в пути, и какое расстояние покрыли, сказать трудно - на спидометр я не смотрел, а эмоциональное ощущение в подобные минуты достаточно обманчиво. Небо еще не высвечивалось полосой рассвета - следовательно, было около двух часов ночи, а возможно и начало третьего. И тут!... Слева из-за поворота по нам врезали из тяжелого танка или самоходной установки. Судя по разрыву двух снарядов, это мог быть "Фердинанд". Прямого попадания не произошло, но тяжелые снаряды, разорвавшиеся в непосредственной близи от машин, причинили значительный урон, как людям, так и технике. Были убитые и раненые, пострадали и машины, и орудия. Расчеты развернули две неповрежденные пушки и открыли огонь в том направлении, откуда последовали выстрелы из танка. Огонь, однако, вели неприцельный, били на ощупь, вслепую. В промежутках между выстрелами отчетливо слышалось урчание удаляющегося от нас танкового мотора. Через некоторое время, когда вести огонь из орудий стало уже бессмысленно, собственно, и неизвестно по ком, начальник разведки Гуленко выслал усиленную поисковую группу автоматчиков.

Подошла и основная колонна наших машин, на которых до предела насажено пехоты. Подошли и оба "виллиса" командиров полков.

Федотов решил ждать возвращения поисковой группы автоматчиков. Но они вернулись ни с чем - заявив, что видели на шоссе следы танковых треков и место, где танк развернулся и пошел в обратном направлении. Дорога там извивается петлей, и танку было удобно бить - несколько сверху и во фланг. Он мог бы раскрошить нас вдребезги... Это ему ничего бы не стоило. Он обладал явным преимуществом боевой позиции - скрытностью, хорошим прицелом. А мы находились в походном положении, не подозревали о его существовании и, в качестве цели, выдавали себя своими фарами. Почему танк до конца не использовал своего преимущества?... Непонятно!... Возможно, он торопился уйти... И в его задачу входило только лишь на какое-то время задержать нас... И не более /!?/...

Над горизонтом вставало солнце... Шел пятый час 9 мая 1945 года... И до ПОБЕДЫ оставались какие-то считанные часы.

Убитых и раненых отправили в тылы, поврежденную машину отбуксировали в сторону в ожидании технической летучки... Я сел в кабину головной машины, и мы вновь тронулись в путь... Дорога пошла на подъем. ’Студебеккер" двигался медленно и все, сидевшие в нем, напряженно всматривались вдаль и при малейшем подозрительном шорохе пускали очередями из автоматов. Иногда пешая разведка прочесывала местность.

Природа здесь сказочно-прекрасная и, если бы не боевая ситуация, то можно было бы вдосталь наслаждаться великолепием горных пейзажей северо-восточных отрогов Альп. Любоваться, однако, красотами этих мест нам было недосуг, - я не отрываясь следил за картой, разведчики были само внимание. Горький опыт прошедшей ночи заставил людей мобилизовать все свои внутренние силы и резервы.

В начале десятого мы подъезжаем к повороту дороги, откуда открывается величественная панорама небольшого австрийского городка Гардек на Тайе. Белые домики в один или два этажа, крытые красной черепицей, в окружении зелени деревьев, кажутся словно вдавленными в котловину среди гор, покрытых густым и темным лесом. В центре городка, окруженная домиками, кирха с причудливой колоколенкой стиля восточного барокко. В нескольких сотнях метров от городка, на крутой, словно выдавленной из земли, горе возвышается средневековый замок. Старинные, замшелые стены обвиты плющем, уступами громоздятся вверх и подобно змее, обвивают вершину горы. Замковый дом с крутой черепичной кровлей и узкими оконцами, высокие прямые четырехугольные башни с зубчатыми машикулями и угловая круглая над обрывом, крытая черепицей, надвигались на нас оживающей легендой. Всё тут дышит покоем давным-давно ушедших из жизни героев эпохи рыцарских времен.

Словно зачарованный, смотрел я сквозь ветровое стекло на фантастическую панораму надвигавшегося на нас небольшого городка Гардек.

Машина медленно спускается вниз по крутому откосу дороги. Впереди горбатится старинной кладки каменный мост через речку Тайя - не глубокую, не широкую, но бурную и каменистую... До моста остается всего каких-то сотня метров... Настроение от созерцания окружающего пейзажа самое благодушное и миролюбивое...

И никто не заметил, не услышал, шипящего свиста вырвавшегося из-под моста... Опомнились лишь тогда, когда перед головной машиной взметнулся фонтан земли и резкий звук разрыва "фауст-патрона” ударил по барабанным перепонкам... Стрелок явно промахнулся - снаряд разорвался от удара в гранитную глыбу, и осколки камней дробно забили по лобовому стеклу. На крыше кабины резко застучал ручной пулемет. Захлебываясь трещали автоматы. Не мешкая, я выскочил из кабины на дорогу - в направлении моста уже бежали Серега Жук и Борька Израилов, Бублейник, Логинов и Лищенко. Петляя сквозь кусты, продирался от моста человек в серо-зеленой шинели, в стальном шлеме, с автоматом за спиной. Он бежал, спотыкаясь, вдоль берега реки Тайя. Автоматные очереди, пущенные ему вслед, срезали его. И он, механически сделав еще два-три шага, дернувшись всем телом, точно в судороге, рухнул наземь и более уже не двигался. Солдат трудно было утихомирить, и они еще долго били в том направлении из автоматов и пулемета, разряжая вместе с магазином и свое собственное нервное напряжение.

Машина стояла на шоссе - ни она и никто из людей не пострадали. Как говорят в таких случаях - "Пронесло мимо!”.

От моста торопливо шли возбужденные солдаты, и Сашка Логинов тащил за шиворот тщедушного, маленького и пожилого человека в мятом мешковатом мундире с погонами капитана.

- Затаился гад, - неистовствует Серега Жук, - телепай шире падла.

- Сажай его в кузов, - говорю я, - в городе разберемся...

Полковая колонна оказалась на подходе и мы, чтобы не тормозить движения тронулись по шоссе. До Гардека оставалось не более километра.

Получив приказ остановиться на отдых, я занял один из крайних домов, выходивших окнами непосредственно на дорогу. Это была небольшая усадьба с белым оштукатуренным домом под дранкой, с небольшим скотным двором, в котором стояли пара лошадей и две коровы с телкой... Расположившись в горнице за столом, я велел ввести пленного. Маленькие окошечки скудно освещали комнату. Стол застлан пестрой клеёнкой. Стулья, диван - деревянные, крашеные, домашней работы... Борька Израилов, Серега Жук и Ефим Лищенко ввели пленного капитана.

- Вас зинд зи? - спрашиваю я, - зи зинд хауптман Вермахт?...

- Йяа, - отвечает пленный, нервно подергивая шекой и крутя пуговицу мундира корявыми, падагрическими пальцами, - ихь бин Хауптманн... Нур - ден Ляандштурм... /Да... Я капитан... Но в ополчении/...

- Вие ист иирэ намэ? - спросил я пленного... Но ответить тот не успел... В двери ворвался Шуркин с криком: - Всё!... Товарищ старший лейтенант... Кончай базар - война капут... И Шуркин стал приплясывать по комнате, смеясь и выкрикивая: - Мир... мир... войне конец!...

- Виссен зие, - обратился я к пленному: - дер Криег ист эндэ!... Дие Дейчармее зихь эргебен!...

Пленный капитан окончательно сник - лицо его сморщилось и выражало полную беспомощность. Из глаз текли слезы. Я приказал Шуркину спороть с него погоны... Один из них так и остался у меня, как память о последнем солдате вражеской армии, взятом в плен за час с небольшим до окончания войны.

- Сержант Жук, - говорю я, - отведешь пленного в штаб бригады...

Но увидев зловещую улыбку, исказившую красивое Серегино лицо, добавил: - Только, смотри у меня, без "художеств"... Понял?...

- Всё будет, как надо, начальник, - ответил Жук, схватив пленного за шиворот, - давай падла, разворачивай румпель и хендэ хох гейен...

Подняв руки вверх, сгорбившись и поникнув всей фигурой, пленный обреченной походкой шел навстречу своей участи...

Через пятнадцать минут я увидел Серегу Жука среди солдат разведвзвода... Предчувствия не обманули меня...

- Что с пленным? - спрашиваю я. - Ты, что уже отвел его к Пудову?

- Дак оно тово, - Жук делает выразительный жест рукой, - при попытке к бегству значит...

- Ты понимаешь, что ты сделал!?... Ты прикончил пленного уже после объявления о капитуляции... Это военное преступление - ты это-то, хоть, понимаешь?!...

Физиономию у Жука нервно передернуло, глаза сузились, рот перекосило, как-то обострились скулы. Стоявшие тут же солдаты смотрели настороженно, с застывшим вниманием.

- Фауст-патроном он нас, начальник, как - до капитуляции, или после саданул? - дерзко выпалил Серега Жук...

И по всему было видно, что солдаты одобряют поведение своего сержанта, а на меня смотрят с вызовом. Сам же я чувствовал слабость своей позиции уже в том, что внутренне не мог осуждать ни Жука, ни солдат! Пленный капитан Ландштурма, в сложившейся ситуации, вряд ли мог вызывать в ком-либо чувство жалости или сострадания. Я это понимал. А, кроме того, в течении четырех лет войны господствовала максима: "СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!". И все мы свято верили в справедливость этих жестоких слов... Когда машина идет на предельной скорости, жать на тормоза рискованно и опасно - машину может занести или опрокинуть. От людей невозможно требовать более того, что они способны вместить. Именно в эту последнюю ночь они дважды подвергались смертельной опасности и, ведь, кто-то из них, пусть из пехоты, но не дожил до рассвета, а кто-то остался навек изуродованным.

Выяснив судьбу пленного капитана Ландштурма и для острастки пригрозив наказанием, если только подобное повторится, я отправился в штаб полка, разместившийся в доме на центральной площади городка. Тут царит крайнее возбуждение - все смеются, кричат, поют, стреляют в воздух.

- Николаев, - услышал я оклик Коваленко, - через час на митинг!... Твои все здесь?... Присмотри там, чтоб не перепились...

- Всё ясно, Николай! - ответил я и направился назад к тому дому, в котором мы остановились...

Всеохватывающая радость всё более и более овладевала людьми... Вернувшись в тот дом, где мы остановились, я заметил, что дверь в левую половину, до того запертая, приоткрыта. Я толкнул её и вошел в комнату, где царил полумрак - ставни наглухо закрыты и лишь сквозь щели пробиваются тонкие лучики солнечного света. В углу замечаю двух девушек, прижавшихся друг к другу - старшей около двадцати, а младшей не более шестнадцати. Старшая - худая, некрасивая и видимо приученная к работе. Младшая, наоборот, крупная, полная, хорошенькая и избалованная. Обе кудрявые, мягкие блондинки, как тут называют: "блондхаригес медьхен". На обеих несуразное тряпье, рваные лохмотья, волосы растрепаны, лица вымазаны сажей, в глазах выражение неподдельного ужаса.

- Вас ист дас? - спрашиваю я девушек... И, глядя на их внешний вид, рассмеялся...

- О...о... Херр Оффициер... О...о... Нихьтс махен, нихьтс махен, заговорила старшая, - Ихь бин Щреккен Ферзетцен.

- Интересно, - говорю я, - что может вас повергнуть в такой ужас: вас зинд Зие ин шреккен ферзетцен?...

- Ох... Херр Оффициер, нихтс шлехт махен... Ес ист вирд шлимм энден /Ох... Господин офицер не делайте плохо... Это дурно кончится/.

И старшая из них готова была буквально броситься передо мною на колени. Младшая сидела, втиснувшись в угол, беспомощно моргая глазами.

- Нун, антвортен зие мир биттэ, - обращаюсь я к старшей, - варум зие со эршреккен?... /Отвечайте мне: почему вы в таком ужасе?/...

- О...о... Херр Оффициер, - причитала старшая с истерическим надрывом, - мейнэ клейнэ Швестэрхэн... Херр Оффициер, биттэ, нихт шлехт махен... О... Мейн Готт, мейн Готт...

Мне стало жаль этих перепугавшихся до смерти девченок... Подойдя к младшей хорошенькой толстушке, я погладил её по светлым льняным волосам и ткнув пальцем в лоб, сказал: - Ду быст Думкопф... /Ты дура/...

Она улыбнулась, но тут же и разревелась. Старшая кинулась её утешать, изредка поглядывая на меня - как бы не вполне доверяя мне...

- Виссен зие, - сказал я тоном спокойным и как можно более миролюбивым, - дас Криег ист эндэ!.. Кейн шлехт... Кейн шреклихь!... /Война окончилась!... Нет более плохого... Нет ужаса!/...

Выйдя из помещения, я оставил девушек одних, предупредив солдат, чтобы они к ним не лезли и не приставали.

Полки собирались на митинг. Гремит духовой оркестр во всю силу своих медных глоток оглашая горную долину древних Альп мелодиями старинных русских маршей. Вся Сто шестая Воздушно-десантная в сборе. Грандиозное построение. Митинг. Зачитывается "Приказ Верховного Главнокомандующего Войсками Красной Армии и Военно-Морского Флота № 369" и "Обращение Иосифа Виссарионовича Сталина к народу"...

- Товарищи!... Соотечественники и соотечественницы! - несется над строем голос начальника политотдела бригады подполковника Яковлева, - Настал великий день Победы над Германией... Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила о безоговорочной капитуляции...

Голос подполковника Яковлева надсадно хриплый, резкий, но отчеканивающий каждое слово: - С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!... Слава нашему великому народу победителю!... Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!... Ура товарищи бойцы!...

Звучное, перекатистое, могучее "УРА" прокатилось по рядам... Люди выкрикивали это короткое восклицание от всей полноты души, радостно, свободно и непринужденно. Кто-то выстрелил в воздух и тотчас же начался стихийный салют. Стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок.

После того, как выплеснулась наружу накопившаяся в сердце радость, начались речи. На трибуну подымались люди - старшие офицеры и рядовые солдаты. И все они что-то говорили, кричали. Но никто их не слушал - каждый был занят собой. Каждый тоже что-то говорил, кричал, смеялся или плакал. Всё, что можно и что нужно, было сказано в официальных документах за подписью И.В.Сталина, и иного уже никто не желал слушать. Всеми вдруг овладело состояние безудержной радости и какой-то особенной внутренней свободы. Удерживать более строй стало невозможно, и он рассыпался сам собою. Людям нужно было изливать как-то свою энергию - смех, крики, стрельба вверх, песни, пляски, от чего в ушах ломило, наполнили всю округу.

После митинга по частям и подразделениям состоялись праздничные обеды. Естественно, все запасы вина в этом небольшом альпийском городке были выпиты, а участь кур, гусей и уток, ягнят и поросят была решена - победители праздновали Победу!.

На площади гремел оркестр, и пары кружились в танце, меся ногами пыль. Мои ребята, мои разведчики и связисты, на небольшой веранде крутили хозяйский патефон и слушали сентиментальные австрийские танго, вальсы, фокстроты и тирольские йодли. Хозяйские девушки наконец вышли из своего укрытия причесанными, нарядными, и я танцовал с ними по очереди. Потом, в сопровождении старшей из сестер, я пошел на прогулку в старую крепость Гардек. Страх перед неведомыми русскими пропал, и я мило болтал с Гертой о пустяках в пределах языковых возможностей.

В пять вечера в пехотных полках труба запела "поход" и батальонные колонны потянулись мимо нашего дома по дороге на север. Вот под окнами проехала пароконная бестарка, в которой сидя спиной к движению и свесив босые ноги, разместился Герой Советского Союза капитан Шатров. В руках у Шатрова огромная фарфоровая суповая миска с розовыми цветами, полная сухого виноградного вина. Шатров основательно пьян - его большая, кудлатая голова безвольно болтается в такт движения повозки. И всё-таки, Шатров, нет-нет, да и ухитряется изредка хлебнуть вина из своей фарфоровой суповой миски с розовыми цветами.

Пришел приказ и нам собираться в путь-дорогу. Солдаты батареи управления грузят машины, рассортировывают технику и скарб - прошлой ночью было освобождено для рейда четыре машины и всё имущество было погружено на остальные. Теперь происходит разборка, рассортировка телефонного кабеля, телефонных аппаратов, ящиков с приборами, чемоданов и вещмешков личного состава. И всё это перегружается на "шевролеты" и "студебеккеры" управления полка.

В шестом часу тронулись. Свесившись в окно кабины из кузова, Квасков крикнул: - Я там, товарищ старшлейтенант вам патефон и коробку с пластинками поставил... Это вам от тех девчонок на память.

Девушки стояли возле своего дома обнявшись, смотрели в нашу сторону и улыбались. Я послал им воздушный поцелуй, приветствие понятное на всём земном шаре. Они увидели меня и замахали в ответ своими цветастыми платками.

Обгоняя пехоту, колонна машин нашего полка шла строго на север - в направлении чешского города Славоницы. Командир первого батальона 351-го полка капитан Шатров всё еще сидел в своей бестарке, свесив босые ноги, и прижимал к груди суповую фарфоровую миску с розовыми цветами.

В девятом часу вечера, преодолев расстояние в двадцать километров, мы въезжали в первый мирный городок дружелюбно настроенной к нам страны... Солнце село и в воздухе ощущалась вечерняя прохлада, приятно освежавшая после жаркого и душного дня.

События минувшей ночи и сменившее их радостное возбуждение обретенного мира, буквально вымотали людей... Всем хотелось скорее умыться, освободиться от пыли и пота, разъедавших кожу. И хорошенько выспаться. Белые домики Славониц утопают в зелени садов и манят своей тишиной и покоем. Жители в праздничных нарядах, стоят у ворот, улыбаются и приветливо машут руками. Дети безбоязненно подходят к машинам с букетами цветов и протягивают их нам.

На центральной площади города колонна полка остановилась и я, по приказу подполковника Шаблия, отобрав солдат, пошел размещать полк постоем по домам и усадьбам.

- Андрей, - шепнула мне Нина Шаблий, - вон тот дом, такой уютный, с садом, забронируй его для нас с Федором Елисеевичем...

Разведя подразделения на ночлег, я направился к особняку, указанному мне Ниной - даже издали он производил впечатление солидного и фешенебельного. Одноэтажный, в классическом стиле, четырьмя большими окнами, в тонкой работы каменных наличниках, выходил он на улицу. Основная масса дома углублялась в сад, огороженный фигурной, чугункой решеткой с замысловатыми воротами и калиткой.

Нажав кнопку звонка, я стал ждать. Однако, лишь после настойчивого трезвона, на дорожке появилась надменная, тучная дама в вечернем цветастом халате. Когда-то красивая физиономия, обрамленная густыми, но совершенно седыми волосами, выражала спокойное и величавое презрение. Не касаясь замка калитки, дама спросила на правильном русском языке с легким акцентом: - Что нужно господам военным?

- Откройте калитку, - сказал я, - мне необходимо осмотреть ваш дом, на предмет размещения в нем офицеров...

- В моем доме нет лишних комнат, - отвечала дама, откинув назад голову и оправив полными пальцами в кольцах прядь собственных волос.

- Николаев, - окликнул меня Шаблий, - я не желаю останавливаться у этой мегеры в доме.

- Квасков, - говорю я, - особняк забронировать за мной... Я еще поговорю с этой гадюкой в цветном халате...

- Товарищ подполковник, - кричит Лищенко от ворот соседнего дома, - ос туточки дюжэ гарная палата - дворец, а нэ хата!...

- Федор Елисеевич ушел, - как бы рассуждая сам с собой, говорю я и обращаюсь к разведчикам: - Жук!... Замок вскроешь?...

- Запросто! - отвечает Жук... И достав из ножен трофейный тесак, моментально отжимает щеколду...

Войдя на крыльцо, я толкнул дубовую застекленную дверь и оказался в вестибюле. В дверях противоположной стороны стояла дама и надменно вопросительно оглядывала меня.

- Ночевать будете здесь, со мною, - говорю я разведчикам Жуку, Кваскову и Шуркину. И, отстранив пожилую даму резким "биттэ", я прохожу внутрь дома...

Апартаменты состояли из четырех комнат: гостиной, столовой, кабинета и спальни. В столовой массивная дубовая мебель, огромный буфет с мельхиором и серебром. Спальня лимонного дерева - две обширные кровати, трюмо, банкетки и масса безделушек саксонского фарфора. В гостиной рояль. В кабинете книжные шкафы, письменный стол с массивным чернильным прибором, портрет важного господина с пышными усами. Обойдя все комнаты, я заявил хозяйке особняка, что сам буду ночевать в спальне, а солдаты займут гостиную, столовую и кабинет.

- Позвольте, - с искренним негодованием возразила дама, - а где же должна ложиться я?...

- Где хотите! - резко и сухо ответил я. - А будете протестовать и возмущаться... Мои солдаты постелят вам в бункере... И покажут, как вели себя ваши немцы в нашей стране...

Глаза у пожилой дамы полезли из орбит, она тяжело дышала, одной рукой опираясь на стол, а другой нервно перебирая бусы на шее...

Как бы эту ведьму не хватил "кондратий", - подумал я, стараясь понять, куда она смотрит... А смотрела она явно помимо меня... Обернувшись, я увидел свое отражение в зеркале - пропыленный комбинезон, расстегнутый на груди, где видна шелковая рубашка с отложным воротником в полоску; грязные, пыльные сапоги; грязная, потная физиономия... Я сам себя даже не узнал... Может быть, этакий мой вид смутил даму?... Но нет! Это всё не то!... И, всё-таки, куда она смотрит!?... Наконец, я сообразил: дом-то огромный и уходит вглубь сада... А мы осмотрели только лишь парадную анфиладу из четырех комнат...

- Ну-ка, Квасков, - крикнул я, - посмотри, что там - на другой половине дома!?...

- Разрешите доложить, - втиснулся вездесущий Шуркин, - я всё как есть проверил... И там, у них, еще комнаты... Только запёртые...

- О... - взволновалась дама, - туда нельзя... Унтэр Фербот...

- Варум унтэр фербот? - переспросил я тихо... И, обращаясь к солдатам, заорал: - А ну, ребята, вышибай двери!... Посмотрим, что там?...

- Там женщина, - сказала пожилая дама, стараясь придать своему голосу как можно больше трагической выразительности, - Эйнэ унглюкклихэ Фрау... /Одна несчастная женщина/...

- Успокойтесь, мадам, - говорю я, - женщин мы не едим!... Тем более "унглюкклихе"...

Постучав в дверь, я окликнул: - Эрляубен зие?... /Разрешите/...

- Йавооль, биттэ шён, - услышали мы из-за двери приятный, негромкий и довольно низкий женский голос.

Нажав бронзовую дверную ручку, я толкнул дверь - она, оказывается, не была запертой, и мягко подалась вперед. В комнате господствовали сумерки, размывая очертания предметов и создавая атмосферу тишины, покоя и уюта. В углу дивана, поджав ноги, спиной к окнам, сидела молодая женщина. Мне видна была левая сторона её лица, выхваченная отсветом от окна. Я бы сказал, что оно не было красивым. Но, что-то очень милое и женственное ощущалось во всем её облике: черные, коротко стриженые волосы, прямой нос и легкий пушок над верхней губой, большие и выразительные, угольно-черные глаза смотрели на меня из-под густых ресниц скорбно и вместе с тем тревожно. Это не был страх... Нет...

Не опасение за свою безопасность... Это было, скорее, чувство томления от ощущения чего-то неясного, необычного, непредвиденного. Я сразу же угадал в ней натуру нервную и тонко организованную. Внешне спокойная, она вся трепетала внутренней дрожью и зябко куталась в шерстяной плед. Подойдя к ней на почтительное расстояние и приложив ладонь к козырьку фуражки, я произнес спокойно и вежливо обычную фразу приветствия: - Гутен абенд. Ихь бин оберлейтенант Руссише Армее... Махен зие биттэ кейне Умштангэ, фройлейн... /Не беспокойтесь пожалуйста, фройлейн/.

- Ихь бин Фрау, - поправила она меня, - Йяа, Фрау фон Шмидт...

- Фрау фон Шмидт? - переспросил я... И стал напряженно думать... Где?... Где?... Где я встретил недавно эту типичную немецкую фамилию?... И тут вспомнилось мне письмо убитого под Санкт-Пельтеном капитана фон Шмидт...

- Иере намэ: Финни фон Шмидт?...

Пожилая дама, стоявшая тут же, вытаращив свои и так непомерно выпуклые глаза, вращала ими от удивления то в одну, то в другую сторону.

- Йяавооль, - отвечала молодая женщина не менее удивленная, вздрогнув всем телом и еще туже запахиваясь в свой плед. - Мейнэ Намэ вирклихь ист Финни фон Шмидт... Глаза её расширились, казалось, до неестественных размеров, округлились... Она вся подалась вперед, побледнела... Я готов был думать, что она вот-вот упадет в обморок... Порывшись в полевой сумке, я достал письмо и подал ей со словами: - Диезэ бриф им фораус зие ферстзетцен?... /Это письмо вам?/...

Приняв от меня письмо дрожащей рукой, она долго смотрела на него не решаясь распечатать. Бросала на меня мимолетные взгляды и, наконец, как бы преодолев самою себя, резко рванула конверт и стала жадно читать написанное.

- Во? - спросила она тихим и дрожащим голосом, - во ист ер?...

Я было хотел сказать "убит", но язык не поворачивался выговорить это слово. Не мог я так вот сразу, в такой день, нанести удар этой несчастной молодой женщине. И я солгал: - Зейен зие ум ин унбезоргт... Эр гератэ ин Гефангеншафт... /Не беспокойтесь о нем... Он в плену/...

- Нун гут, - сказала она и заплакала, - биттэ, зетцен зие зихь...

Во хабен зие ин гэзейен цум летцтэнмаль? /Где вы видели его в последний раз?/...

Она понимала, что я неважно говорю по-немецки и старалась произносить фразы медленно, четко выговаривая слова и даже подлаживаясь под мои обороты речи.

- Ихь зейе ин цум летцтэнмаль ин Сенкт-Пёльтен, - ответил я и, чтобы более не продолжать разговора, ставшего уже для меня тяжким, вышел из комнаты...

Через полчаса, умывшись во дворе горячей водой, сняв с себя пропыленный комбинезон и одев чистое летнее обмундирование, я вышел к дамам, которые вместе с Квасковым сервировали чайный стол в гостиной.

На белоснежной скатерти в хрустальной вазочке я увидел абрикосовый конфитюр, который почтенная дама улыбаясь ставила в центре и наше печенье фабрики "Рот-фронт" в плетеной корзиночке, извлеченное Квасковым из моего вещевого мешка. Шуркин крутил ручку патефона, ставил пластинки, а почтенная дама растроганно подпевала густым контральто: "Ах, блейб бей мир... Ах, блейб бей мир"... /Ах, побудь со мною/...

- Ну как, ночевать-то в бункере будешь? - озорно подмигивая, спрашивает её Шуркин...

- О... Зачем же в бункере?!... Я лягу в комнате рядом с фрау фон Шмидт, - отвечает почтенная сивилла, добродушно смеясь.

После чая, мы еще долго сидели за столом, мирно беседовали... И я танцевал по очереди с обоими женщинами.

- Первоначально, вы произвели на меня совершенно иное впечатление, - призналась почтенная дама, кокетливо улыбаясь.

- Первоначальное впечатление часто бывает ошибочным, - смеясь отпарировал я...

Разошлись все по комнатам далеко за полночь. Мне постелили в кабинете на удобном и мягком кожаном диване. Долго лежал я, смотря в открытое окно - на небо, на звезды, на деревья... И никак не мог заснуть - события минувших суток мелькали как стеклышки в калейдоскопе.

Так заканчивался день 9 мая 1945 года - Первый День МИРА на исстрадавшейся Земле...

|

Copyright © А.Верстов 2017

О художнике

О художнике